Plusieurs mairies du Nord ont interdit ces derniers mois le protoxyde d’azote, un gaz détourné en substance psychoactive dont le succès a explosé depuis cinq ans. Sans texte national, les arrêtés municipaux se multiplient en France mais restent imparfaits.

Lille (Nord).– Il est 1 heure du matin tout pile, sur la place du marché de Wazemmes à Lille, samedi 9 août, lorsque trois hommes qui ne dépassent pas la trentaine se regroupent autour d’une poubelle.

Le conteneur, positionné au milieu de la chaussée, sert au trio à poser leur matériel : un sachet plastique contenant une vingtaine de ballons de baudruche noirs, et un « tank » multicolore, la plus grosse bonbonne de protoxyde d’azote vendue aujourd’hui. En quelques secondes, ils gonflent tour à tour plusieurs ballons avec ce « gaz hilarant », puis l’inhalent par de grandes inspirations.

« Ça fait un effet euphorique », explique Mustapha*, entre deux bouffées. L’homme ricane, regarde sa silhouette dans la vitrine d’un magasin en titubant, puis se rapproche à nouveau de la bonbonne pour gonfler la prochaine baudruche. L’effet retombe vite. Ce soir-là, il répète l’opération une dizaine de fois, en l’espace de trente minutes.

« Depuis que j’ai découvert ça, je ne fume plus de beuh, explique-t-il. En plus, c’est légal, la police ne peut rien nous dire », croit-il savoir, appréciant de pouvoir consommer ce gaz sans se cacher de personne. Pourtant, depuis le 16 mai à Lille, Mustapha et les autres consommateurs et consommatrices sont bien verbalisables. La municipalité a publié un arrêté pour prohiber la “détention, l’utilisation, l’abandon, la cession et la revente de protoxyde d’azote, quel que soit son conditionnement, sur

l’espace public ». Le risque, une amende de base de 150 euros.

Une décision charnière dans la métropole, suivie par les communes limitrophes. Cet été, Tourcoing, Roubaix ou encore Loos ont pris des arrêtés très semblables. En France, pléthore de communes telles que Cannes (Côte d’Azur), Tours (Inde-et-Loire), Libourne (Gironde) ont fait de même ces dernières semaines, pour tenter d’endiguer un phénomène exponentiel.

Il n’est toutefois pas nouveau. L’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) fait remonter à 2017 les premières multiplications du détournement du protoxyde d’azote comme substance psychoactive – alors que ce gaz était d’abord utilisé pour les siphons de chantilly ou en médecine. C’est d’abord ici, dans les Hauts-de-France, que des petites capsules grises sont vendues dans des commerces de proximité, des épiceries, bars et boîtes de nuit. Mais progressivement depuis la crise sanitaire, le marché s’est déplacé vers des bonbonnes plus grosses contenant 100 à 400 fois le contenu d’une cartouche. Un marché largement drainé par les livraisons via Internet. « En quelques années, on est passés d’une consommation ludique avec des petites cartouches, à une véritable consommation industrielle », juge Guillaume Delbar, maire de Roubaix, qui a signé l’arrêté le 24 juillet.

Des critiques sanitaires, sécuritaires et écologiques

Pour les édiles, il est donc temps de dire stop, avec plusieurs arguments justifiant cette interdiction. L’alerte répétée des médecins montrant que l’usage prolongé de ces ballons, surtout à fortes doses, peut provoquer de graves atteintes neurologiques, respiratoires ou cardiovasculaires, parfois irréversibles, a fait son chemin. « On est face à un problème de santé publique », affirme le docteur biologiste au CHU de Lille, Guillaume Grzych, qui a fondé l’association PROTOSIDE, devenue

une structure nationale en quelques années.

En 2019, le centre d’addictovigilance de Lille répertoriait 17 cas graves des suites de consommation de « proto ». En 2022, le chiffre a bondi à 81 cas graves, soit une augmentation de plus de 350 %. « Nous pouvons évoquer un véritable fléau sanitaire », admet Christophe Maertens, premier adjoint de Loos, à côté de Lille. La commune, qui a signé son quinzième et dernier arrêté le 4 juillet 2025, a été l’une des premières en France à avoir pris des mesures pour restreindre la vente et la consommation du protoxyde d’azote. Populaire sur les réseaux sociaux, la majorité du public consommateur est très jeune. « On est sur

du 17-24 ans en moyenne », continue Guillaume Grzych. Le produit touche une majorité de classes sociales, bien qu’il ait un succès appuyé chez les classes populaires, car souvent considéré comme une alternative jusqu’ici légale à l’alcool ou le tabac.

30 tonnes de bonbonnes traitées, contre 1 à 2 tonnes en 2020

Une partie de cette consommation euphorisante se fait d’ailleurs à l’intérieur des véhicules, parfois au volant, soulevant une autre question : celle de la sécurité publique. En février dernier, une étudiante est décédée dans le quartier festif de Solférino à Lille, fauchée par un conducteur roulant à grande vitesse, dont la police soupçonne qu’il avait consommé du « proto ». En 2021, un Roubaisien racontait aussi à La Voix du Nord avoir eu un « trou noir » au volant de sa voiture alors qu’il enchaînait les ballons. « La métropole lilloise veut peser dans le débat national et européen afin que cessent l’inaction et le déni face à un problème devenu systémique. » Damien Castelain, président de la métropole européenne lilloise (MEL) Ultime justification pour les élu·es, les déchets que produisent ses bonbonnes, souvent abandonnées sur la voie publique. « J’en ramasse des dizaines et des dizaines par jour, dans les buissons, sur les trottoirs », confie un agent de propreté lillois, inquiet de manier ces récipients dont les résidus de gaz font risquer des explosions.

Dans un communiqué publié fin juin, la Métropole européenne de Lille (MEL) montait au créneau, indiquant devoir traiter 30 tonnes de bonbonnes chaque année, contre à peine 1 à 2 tonnes en 2020. « J’en appelle à une mobilisation nationale et européenne pour encadrer strictement la distribution de ces produits et créer enfin une filière de traitement adaptée. Il en va de la sécurité de tous et du respect de nos territoires », déclare Damien Castelain, président de la métropole.

Largement concernée, la MEL veut affirmer « son rôle de territoire pionnier et précurseur », pour « inspirer d’autres territoires, et peser dans le débat national et européen afin que cessent l’inaction et le déni face à un problème devenu systémique ».

Une absence de loi nationale

Une mobilisation des élu·es de terrain motivée par une trop longue attente d’un texte national. En 2021, une première loi avait interdit la vente de protoxyde d’azote aux mineur·es en plus des lieux festifs et bureaux de tabac. Jugée insuffisante, une autre proposition, à l’initiative de l’Insoumis Idir Boumertit, a été adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, en février 2025. Celle-ci prévoit de restreindre au 1 janvier 2026 la vente de protoxyde d’azote aux seul·es professionnel·les de la cuisine et du médical. Mais depuis, le texte attend son inscription à l’ordre du jour du Sénat, concurrencé par une autre proposition de sénateurs de droite – adoptée au Palais du Luxembourg en mars – davantage focalisée sur la pénalisation des consommateurs et consommatrices.

Une bataille qui douche l’espoir d’un vote rapide. « Face à l’incapacité législative à régler ce problème aujourd’hui, les maires ont pris leur responsabilité », commente l’avocate Gwenaëlle Vautrin-Allainmat, qui fait un travail de lobbying avec l’association Protoside. Le conseil se réjouit que ces arrêtés, qui vont « très loin » dans la restriction du gaz, puissent servir « d’électrochoc ».

« Il fallait donner des outils juridiques à ceux qui interviennent et voient chaque jour les dangers de ce problème », justifie Jean-Claude Menault, adjoint à la sécurité à la ville de Lille. L’élu précise que depuis le 16 mai, jour de l’arrêté, sa police municipale a dressé plus de 210 procès-verbaux en lien avec cette nouvelle interdiction dont 75 % concernent des moins de 25 ans. À Roubaix, Guillaume Delbar annonce avoir saisi dans la foulée de sa décision une vingtaine de cartons en passe d’être

livrés dans une épicerie.

Des arrêtés aux multiples limites

Mais ces initiatives peuvent-elles suffire ? À Lille, dans la nuit du samedi 9 août, les ballons au sol n’ont pas disparu. À proximité des boîtes de nuit, il est aisé d’observer plusieurs personnes détentrices de bonbonnes, ou de ballons aux couleurs flashy à même la bouche. Lorsqu’on demande à Mustapha où il s’est procuré son « tank », il montre l’épicerie au coin de la place du marché de Wazemmes. Interrogés, plusieurs établissements du quartier nient en vendre, un autre précise être en « rupture de stock ». Une épicerie voisine, quant à elle, assume avoir retiré de la vente les produits, faisant face à l’énervement de certain·es consommateur·trices lorsqu’il n’en avait pas.

Toute la difficulté demeure dans un produit qui flirte avec le légal : « Quand vous allez dans une épicerie de nuit et que vous trouvez des systèmes de gonflage ou des sachets de ballons, vous savez que ce n’est pas pour fêter un anniversaire d’enfants. Mais on ne peut pas verbaliser », concède Jean Claude Menault, adjoint à Lille. D’autant que juridiquement, un PV dressé par un policier municipal doit ensuite être validé par un officier du ministère public, allongeant les délais.

« Ce n’est pas uniquement lorsque ça touche l’été des zones bourgeoises ou touristiques qu’il faut s’y intéresser. Toute l’année,

dans les quartiers populaires et les zones rurales, on se défonce avec. » Idir Boumertit, député LFI.

Les municipalités reconnaissent que ces arrêtés ont leurs limites : « Dans les endroits où on estvigilants, on observe une baisse de la consommation. Mais est-ce une baisse réelle ? Est-ce que ça nese pratique pas ailleurs, dans le privé, dans les domiciles, là, on ne peut pas intervenir ? », s’interrogeJean-Claude Menault.

Les interdictions de vente sont par ailleurs facilement contournées par l’achat sur Internet, voie majoritaire et donc toujours légale. Un tour rapide sur l’un des sites référence, Cream Deluxe, permet de constater le marketing élaboré de ces bonbonnes, vendues à 30 euros l’unité etproposant une vente de gros. « Sur ça, on n’a aucune prise », admet Guillaume Delbar, maire de Roubaix.

Les demandes se font donc plus pressantes. « Le législateur dispose des leviers qu’une commune n’a pas à sa disposition. Il lui appartient de reprendre la main, ou a minima d’accompagner beaucoup plus fortement les collectivités. Car, au-delà des chiffres et des arrêtés, il s’agit de protéger la santé de la jeunesse et l’avenir des jeunes », réagit la mairie de Loos.

L’insoumis Idir Boumertit, rapporteur du texte à l’Assemblée, affirme « activer tous les leviers » pour interdire au plus vite ce produit, en ciblant tout le monde : « Ce n’est pas uniquement lorsque ça touche l’été des zones bourgeoises ou touristiques qu’il faut s’y intéresser. Toute l’année, dans les quartiers populaires et les zones rurales, on se défonce avec. » Reste que si l’interdiction du produit est la solution privilégiée par la majorité des acteurs et actrices, une difficulté chronique subsiste pour détecter la consommation chez les individus. À ce stade, aucun système n’est au point pour prouver, par exemple lors d’un contrôle routier, qu’une personne au volant a inhalé du protoxyde d’azote. C’est le « cœur » du combat pour

Guillaume Grzych, de PROTOSIDE : « Ça fait plus de quatre ans qu’on demande des fonds de recherche pour développer un système, on nous a longtemps envoyés balader. Tout se réveille enfin, mais ça prendra encore trois ou quatre années. »

Des campagnes de prévention indispensables

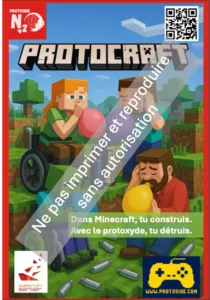

Le biologiste insiste donc sur l’importance de la « prévention », levier activable tout de suite. Les villes de Lille, Tourcoing, Roubaix ou Loos ont déjà mis en place des programmes dès les classes de CM2 pour certaines. Mais pour le docteur Guillaume Grzych, on est encore loin du compte : « Les stands de prévention restent très rares. Avec PROTOSIDE, on n’est pas capable de répondre au tiers des demandes aujourd’hui par manque de bras et de moyens », souligne celui qui est à l’origine d’une

campagne centrée sur les jeux vidéo afin de concerner les jeunes.

« Le protoxyde n’est pas un simple produit : c’est un phénomène de société. Il dit quelque chose du rapport qu’entretiennent certains jeunes à leur corps, à la fête, à la rue. C’est aussi un symptôme de solitude, de désœuvrement ou de rupture avec les institutions. On ne répond pas à cela uniquement par des interdictions », insiste de son côté la liste Ambition commune à Tourcoing, premier groupe d’opposition municipale.

En mars 2026, le premier forum national réunira à Lille les professionnel·les et associations du secteur pour tenter d’améliorer la prise en charge de la problématique. Au même moment, les élections municipales battront leur plein. Nul doute que le sujet sera au cœur de la campagne.

Faire un don

Faire un don